歯周病は「サイレントキラー」

自覚なく進行する病気です

歯周病は歯ぐきや歯槽骨(歯を支える骨)が炎症を引き起こし、進行すると最終的に歯を失う原因となる恐ろしい病気です。初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、「サイレントキラー」とも呼ばれています。そのため、早期発見・早期治療がとても重要です。治療を始めるタイミングが早ければ、病気の進行を防ぐことができます。自覚症状が出る前に定期的な歯科チェックを受けることで早期に問題を発見し、健康な歯を守るための第一歩を踏み出すことができます。

当院は「予防に特化したかかりつけ歯科診療所」として認定されており、10代のうちから歯周病予防の重要性をお伝えしています。口臭や歯石が気になる場合はすぐにご予約いただければ、担当の歯科衛生士が丁寧に管理・サポートします。健康な歯を守り続けるために、一緒に頑張りましょう。

当院の歯周病治療について

当院は日本歯周病学会の指針に基づき、適切な歯周病治療を行っています。まず、患者さまに歯周病についてしっかりご理解いただけるよう、わかりやすい画像や模型を用いて丁寧にご説明します。さらに検査では口腔内カメラなどを使用し、歯石の付着や歯ぐきの腫れ、出血のある部分などを実際にご覧いただくことで、ご自身のお口の状態をリアルに把握していただけます。こうした「見てわかる説明」により、治療の重要性を実感し、前向きに取り組んでいただける方が多くいらっしゃいます。

そして、患者さま一人ひとりに合わせて、なるべく痛みの少ない治療計画を立てています。治療にあたっては、唾液の分泌量や口腔機能の低下など、歯周病に関係するさまざまな要素についても丁寧にご説明しています。さらに、歯周病と糖尿病や心疾患などの基礎疾患との関連性についてもお伝えし、全身の健康につながる治療を心がけています。

また、ご自宅でのセルフケアについても歯ブラシや歯磨き粉、うがい薬の選び方など、歯科衛生士やドクターに気軽にご相談いただける環境を整えています。初めての方にも安心して通っていただけるようなアットホームな雰囲気づくりを大切にし、「かかりつけ歯科」として長く信頼される医院を目指しています。

歯周病の主な症状

歯周病が進行すると、次のような症状が現れることがあります。これらの症状を感じた場合、早めに歯科医院を受診することをおすすめします。

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨き時の出血

- 口臭が強くなる

- 歯ぐきが下がり、歯が長く見える

- 歯がグラつく

- 噛むと違和感がある

歯周病を見逃さないために

当院では歯周病の早期発見・早期治療を重視し、丁寧な検査を行っています。まず、プローブという専用の器具を使って歯周ポケットの深さを測定し、歯ぐきの腫れや出血の有無、歯のグラつきがあるかどうかなどをしっかりと確認します。

また、歯槽骨の状態を把握するためにパノラマレントゲンや歯科用CTを活用し、目に見えない部分まで詳しく診断しています。これにより、患者さま一人ひとりの状態に合わせた、より的確な治療計画を立てることが可能になります。

歯周病の進行レベル

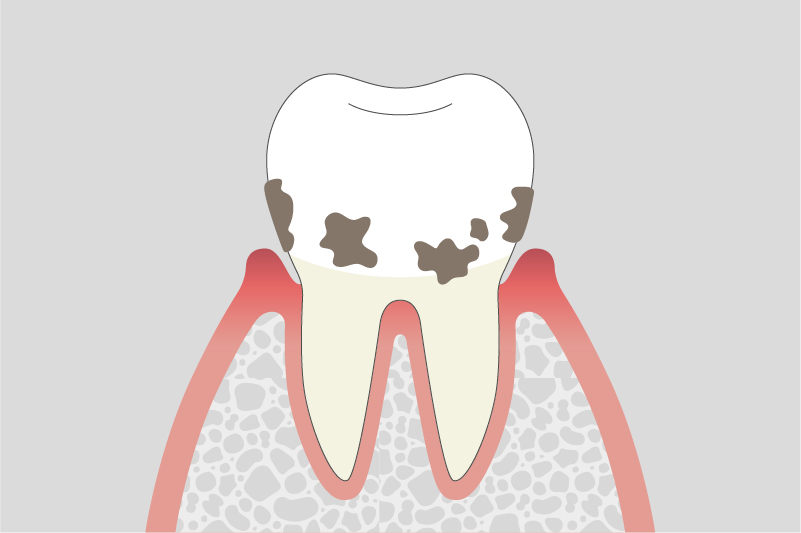

歯肉炎(軽度)

歯周病のごく初期段階では、歯と歯ぐきの境目にプラーク(歯垢)が溜まり、歯ぐきに炎症が起こります。歯ぐきが赤く腫れたり、歯みがきの際に出血しやすくなるのが特徴です。ただし、この時点ではまだ歯槽骨に影響は出ていません。

この段階であれば、毎日の正しい歯みがきや歯科医院でのクリーニングによって、健康な状態に戻せる可能性が高いとされています。

軽度歯周炎

歯肉炎が進行すると、歯と歯ぐきの間にある「歯周ポケット」と呼ばれる溝が徐々に深くなっていきます。炎症が続くことで歯ぐきの腫れや出血が慢性化し、口臭が気になるようになることもあります。

この段階では、すでに歯ぐきの下の組織にまで炎症が広がっており、放置するとやがて歯槽骨にも影響が出始めます。そのため、専門的な治療が必要な状態といえます。

中度歯周炎

この段階になると歯槽骨が部分的に溶けはじめ、歯がグラつくことがあります。歯周ポケットもさらに深くなり、歯ぐきから膿が出たり強い口臭が感じられたりする場合もあります。

症状に気づく方が増えるのもこの頃ですが、まだ歯を残せる可能性がある段階です。できるだけ早く治療を始めることが大切です。

重度歯周炎

この段階では歯槽骨が大きく失われ、歯がグラグラになり、最終的には自然に抜けてしまう可能性があります。また、歯ぐきが下がることで歯が長く見えるようになり、噛むと痛みを感じたり膿が続けて出ることもあります。

ここまで進行してしまうと、再生療法や外科的な処置でも歯を残すのが難しいケースもあり、場合によっては抜歯が必要になることもあります。

歯周病に対する当院の治療アプローチ

当院では、歯周病の進行状況に合わせて最適な治療を段階的に行っています。歯石除去などの基本的なケアから外科処置、再生療法まで、患者さまの状態に応じた治療をご提案し、健康な歯ぐきを取り戻すお手伝いをします。

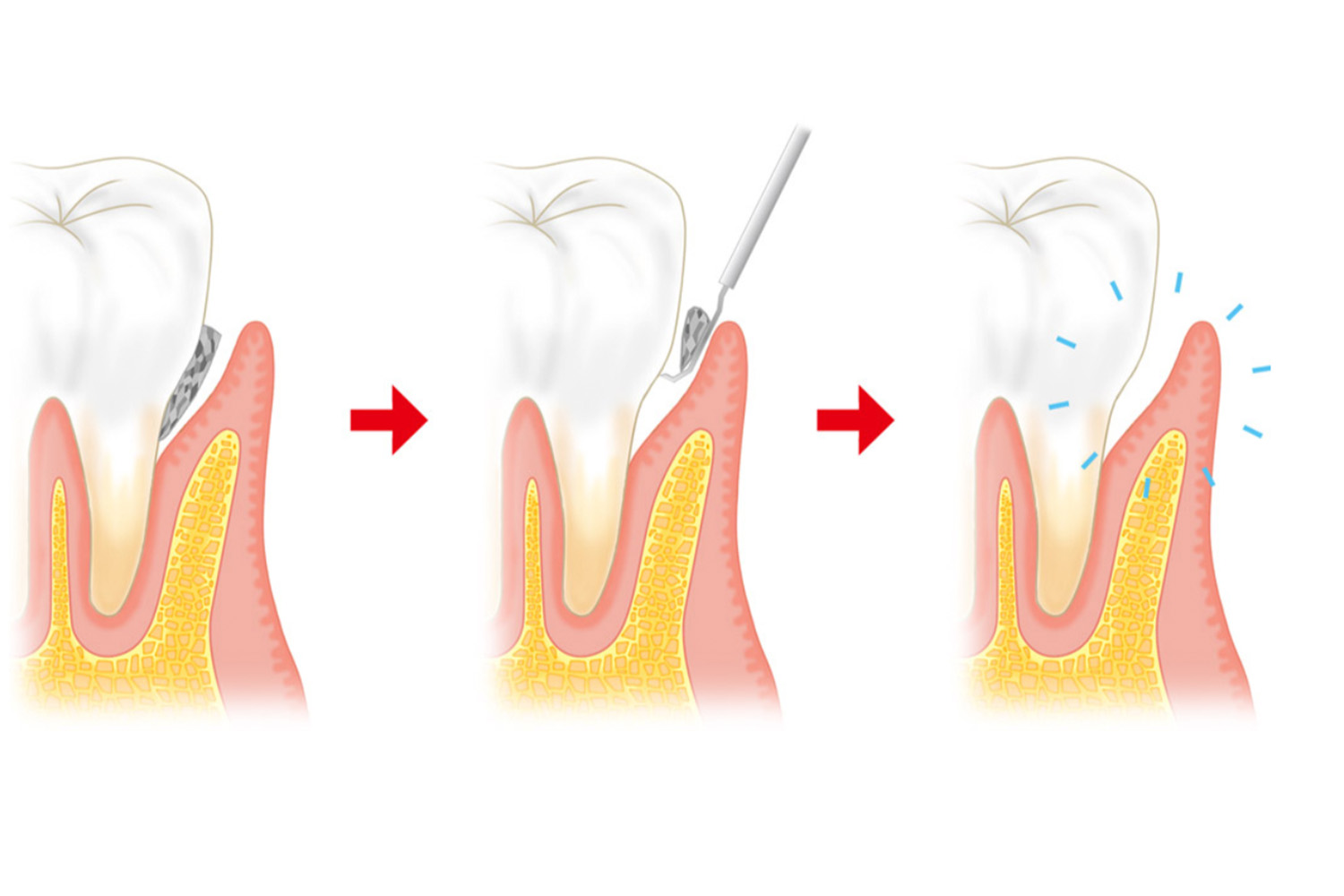

スケーリング(歯石除去)

歯の表面や歯と歯ぐきの間に溜まった歯石は、歯周病の大きな原因となります。歯石は一度ついてしまうと歯ブラシでは落とせないため、専用の器具(スケーラー)を使って丁寧に取り除いていきます。

スケーリングを行うことで、歯ぐきの炎症や出血が改善され、歯周病の進行を抑えることができます。また、定期的にクリーニングを受けることで歯石の再付着を防ぎ、健康な歯ぐきを維持することができます。

ルートプレーニング

ルートプレーニングは、歯ぐきと歯の根面の健康を守るための治療です。 歯周ポケット内にはプラークや歯石が溜まりやすく、これらが歯を支える組織を破壊してしまいます。この治療では、歯の根面にこびりついた歯石や細菌を丁寧に取り除き、その表面を滑らかに整えます。

表面がなめらかになることで細菌の再付着が防がれ、歯ぐきがしっかりと歯にくっつくようになります。治療後は一時的に歯がしみることがありますが、歯周病の改善には非常に効果的な方法です。

歯周外科治療

歯周病が進行すると、通常のクリーニングだけでは歯石や歯周病菌を取りきれない場合があります。そのようなケースでは、歯ぐきを切開して歯の根元まで見える状態にし、歯石や感染組織をしっかり取り除く「フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)」を行います。処置は麻酔を効かせて行いますので、痛みの心配はほとんどありません。

この治療では、目に見えない歯周ポケットの奥深くにある歯石や細菌を確実に除去することができ、再発のリスクを大きく減らせます。また、必要に応じて「歯周ポケット掻爬(キュレッタージ)」や、骨の再生を促す「再生療法」を組み合わせることもあります。さらに、歯周病菌に対してはレーザーによる処置も取り入れており、細菌を直接除去することで高い治療効果が期待できます。

再生療法

歯周病が進行し歯を支える骨が失われてしまった場合、再生療法を行って骨の再生を促します。この治療では、骨の再生を促進するエムドゲインやリグロス、人工骨などを活用し、歯周組織の回復を目指します。また、レーザー治療を併用することで、より高い治療効果を得ることができます。

特に、歯周基本治療を行っても改善しない深い歯周ポケットに対して有効で、進行した歯周病の治療において重要な役割を果たします。

メンテナンス

歯周病は治療して終わりではなく、再発を防ぐための継続的なケアが欠かせません。当院では定期検診とクリーニングに加え、正しいブラッシング方法の指導も行っています。通院の頻度はお口の状態により異なりますが、一般的には3ヶ月に1回が目安です。糖尿病や骨粗しょう症などの持病がある方は、1ヶ月に1回のケアが必要になることもあります。

現在では「歯周病安定期治療」が保険診療に含まれており、継続的な予防ケアがより受けやすくなりました。当院はかかりつけ歯科診療所として、こうした保険制度を活用したサポートを行っています。また、歯石がつきやすい方や根元にむし歯ができやすい方には、フッ素を塗布するなどの予防処置も行っています。

継続的な治療が歯を守るカギ

歯周病の治療を始めてから冷たいものがしみたり、歯ぐきが痛んだり腫れたりすることがありますが、これらは一時的な症状です。治療が進むことで改善されますので、少しの不快感から治療を途中で止めてしまうのはとてももったいないことです。

歯周病は継続的な治療が必要な病気です。必要に応じてしみ止めや痛み止めを使いながら、無理なく治療を続けることが大切です。治療を継続することで歯周病の進行を防ぎ、最終的には健康な口腔環境を取り戻すことができます。

治療期間と通院回数の目安

保険診療では、日本歯周病学会の指針に従って治療を行います。治療期間や通院回数は患者さまの状態によって異なるため、検査結果をもとにしっかりと説明し、ご理解いただいたうえで同意を得てから決定します。その後、決定した内容に基づいて治療を開始します。

また、歯周病が治ったかどうかと質問されることがありますが、歯周病は非常に強力な歯周菌が原因です。体調や基礎疾患、加齢などさまざまな要因によって再発や悪化が進むことがあります。そのため重要なのは「完治」というよりも、悪化を防ぎ、安定した状態を長期的に維持することだと考えています。

歯周病治療で得られるメリット

歯周病治療にはさまざまなメリットがあります。適切な治療を受けることで、口腔内の健康だけでなく全身の健康にも良い影響を与えます。

健康な歯を長持ちさせる

歯周病の進行を早期に防ぐことで、歯ぐきや歯槽骨の健康を守り、歯を長期間にわたって健康に保つことができます。

歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けて歯を失う原因となりますが、治療を早期に行うことでそのリスクを大幅に減らすことができます。定期的な治療を通じて健康な歯を維持し、長期的な口腔の健康をサポートします。

口臭の改善

歯周病が原因となる口臭は、治療によって改善が可能です。歯周病が進行すると、膿や汚れが溜まり口臭が強くなることがありますが、治療を受けることでこれらの原因を取り除き、口腔内の状態を正常に戻すことができます。これにより口臭が軽減され、健康的な口腔環境が回復します。

歯ぐきの腫れや出血がなくなる

歯周病によって腫れたり出血したりしていた歯ぐきは、適切な治療を受けることで健康な状態に回復します。

定期的に治療を受けることで歯ぐきの炎症が治まり、歯磨き時の出血や痛みがなくなるとともに歯ぐきの状態が改善されます。さらに、健康な歯ぐきが歯の根元をしっかりと支えるようになり、歯を長く維持するための基盤が整います。

全身の健康維持

歯周病は、糖尿病や心疾患などの全身的な病気とも深く関連しています。歯周病が悪化するとこれらの病気を引き起こしたり、症状を悪化させたりする可能性があります。歯周病治療は、全身の健康を守るためにも重要です。特に、糖尿病の管理や心疾患の予防において、歯周病の治療が大きな役割を果たすことがあります。

歯周病を防ぐためのケア方法

歯周病は、日々のケアを徹底することが予防につながります。当院では、歯科衛生士が一人ひとりに合わせて丁寧に指導します。予防を意識して、歯周病のリスクを減らしましょう。

正しい歯磨き

歯周病の予防には、正しい歯磨きが最も基本で重要なケアとなります。歯周ポケット内に入り込んだ汚れをしっかりと取り除くことが大切です。

当院では、歯科衛生士が適切なブラッシング方法を丁寧に指導し、磨き残しがないようにサポートします。歯と歯ぐきの境目を意識し、歯を傷つけないように優しく磨くことがポイントです。また、歯の裏側や奥歯などの磨きにくい部分の磨き残しを防ぐために、細かなテクニックも伝授します。

デンタルフロス・歯間ブラシの活用

歯と歯の間は歯ブラシだけでは十分に清掃できない部分です。デンタルフロスや歯間ブラシを使うことで、歯と歯の間に溜まった汚れやプラークをしっかり取り除けます。

これらの道具は歯周病予防に非常に有効で、歯茎や歯周組織の健康を維持するために重要な役割を果たします。歯科衛生士が効果的な使い方をお伝えし、日々のケアに取り入れる方法をアドバイスします。

定期検診

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な歯科受診が重要です。定期検診の間隔は患者さまの口腔内の状態やリスクによって異なりますが、最低でも3〜6ヶ月に一度の検診を習慣づけ、歯石の除去や口腔内の状態チェックを行いましょう。

定期的に口腔内を確認することで異常を早期に発見し、速やかな治療が可能となります。定期検診を通じて、健康な口腔環境を保ちましょう。

生活習慣の改善

歯周病のリスクを減らすには、生活習慣の見直しも欠かせません。特に、喫煙は歯周病を進行させる大きな原因のひとつです。禁煙によって歯ぐきの血流が改善され、自然治癒力も高まります。

また、栄養バランスのとれた食生活も歯ぐきの健康を守るために重要です。中でもビタミンCを多く含む食材は、歯周組織の回復に役立ちます。規則正しい生活と食習慣を意識することが、歯周病の予防につながります。

歯周病を防いで、ずっと続く歯の健康へ

当院では、患者さま一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療プランをご提案し、治療後も健康な口腔環境を維持できるようしっかりサポートします。

歯周病が疑われる場合だけでなく、予防や定期検診にも力を入れており、患者さまがいつまでも自分の歯で食事を楽しめるようお手伝いします。歯ぐきの腫れ・出血・口臭などが気になる方は、早めの対応が大切です。気になる症状がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

歯周病治療のよくある質問

-

口臭と歯周病は関係ありますか?

はい、深く関係しています。歯周病が進行すると歯ぐきの中で炎症や膿が発生し、それが独特の強いニオイの原因になります。ご本人は気づきにくいこともありますが、周りの方に指摘されて来院されるケースも少なくありません。口臭が気になるときは、むし歯や胃の不調だけでなく歯周病の可能性も考えて、一度歯科での検査をおすすめします。

-

若い人でも歯周病になりますか?

はい、若い方でも歯周病になることはあります。歯周病は年齢に関係なく、歯磨き不足によるプラークの蓄積や、ストレス、喫煙、生活習慣の乱れなどが原因で発症します。

初期の歯周病は痛みなどの自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうこともあります。年齢に関わらず、定期的な検診と早めのケアが大切です。 -

むし歯と歯周病の違いは何ですか?

むし歯は、細菌がつくる酸によって歯そのものが溶けていく病気です。しみる・痛むなどの症状が出やすいのが特徴です。

一方、歯周病は、歯ぐきの炎症から始まり、進行すると歯を支える骨が少しずつ減っていく病気です。初期は痛みが少なく、気づかないまま進行することもあります。

どちらも早期発見が大切なので、定期検診でチェックしていきましょう。 -

歯周病の痛みをむし歯と間違える人が多いのはなぜですか?

歯周病もむし歯も、痛みやしみるといった症状が現れるため、区別がつきにくいことがあります。むし歯は歯そのものが侵される病気である一方、歯周病は歯ぐきや骨など、歯を支える組織が破壊されていく病気です。

特に、歯ぐきが腫れていたり押すと痛い、出血がある場合は歯周病の可能性が高いので、早めの受診をおすすめします。 -

歯磨きをしているのに、歯周病になるのはなぜですか?

「毎日きちんと磨いてるのに…」という声はとても多いです。でも実は、どんなに丁寧に歯磨きをしていても、歯ぐきの中に隠れた歯石や歯周病菌までは歯ブラシでは届きません。歯科医院では、専用の器具を使って歯ぐきの中までしっかりお掃除を行います。歯周病を防ぐためには、毎日のケア+プロのケアが両方必要なのです。

-

歯周病が全身の病気とも関係があるのはなぜですか?

理由は、歯周病菌が歯周ポケットから血管内に入り込み、全身を巡るからです。体内に入り込んだ菌は血管内で炎症を引き起こしたり、動脈硬化の原因になる沈着物を形成することがあります。その結果、糖尿病の悪化、動脈硬化、心筋梗塞、肺炎などのリスクが高まるとされています。また、妊婦さんの場合は、早産や低体重児出産のリスクが上がることも指摘されています。

-

歯周組織再生療法をすれば、失った顎の骨は元に戻りますか?

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯ぐきや顎の骨を再生させることを目的とした、非常に進歩した治療法です。状態によっては、骨の回復が期待できるケースもあります。ただし、すべての患者さまに適用できるわけではなく、骨の状態や歯周病の進行具合によっては効果が限定的だったり、適応外となることもあります。

そのため、「再生療法があるから悪くなっても大丈夫」と安心しすぎるのは危険です。大切なのは歯周病を予防すること、そして早い段階で気づいて治療を始めることです。再生療法はあくまでも選択肢のひとつとして、必要に応じて検討していく治療と考えましょう。